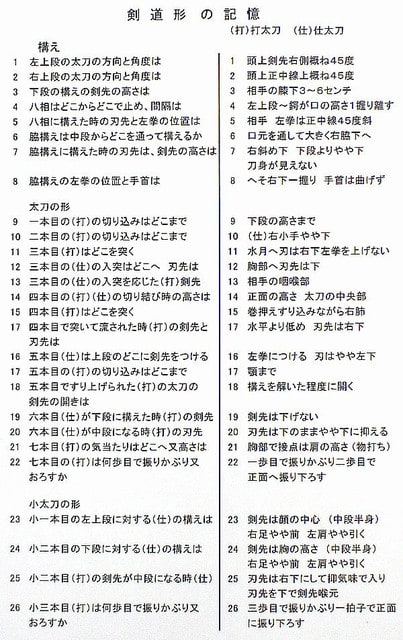

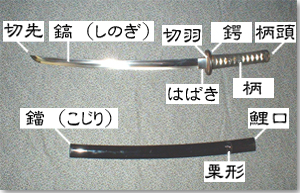

そして昭和33年撮影の打太刀斎村五郎、仕太刀持田盛二による日本剣道形。 剣聖と呼ばれ、日本の剣道界に屹立する4人の名人による貴重な演武を収録。 歴史的価値も高い永久保存版。 モノクロ36分 内訳 (約29分) 大日本帝國剣道形 打太刀 高野佐三郎 仕四本目 八相の構え 諸手左上段の構えから、そのまま右拳を右肩のあたりまで下ろした形で、刀をとる位置は、鍔を口の高さにし、口からほぼ拳一つ離す。構えるときは、左足を踏み出し、刀を中段から大きく諸手左上段に振りかぶる気持ちで構える。Created Date 1113 PM

教士八段 井島章 日本剣道形の指導 小太刀三本目 Bushizo Tv

日本剣道形 小太刀 二本目

日本剣道形 小太刀 二本目-2日本剣道形 編(剣道形の意味) 日本剣道形の重要性は理解していても、現実には昇段審査等の前にほんのちょっと稽古するだけという人も少なくないはず。 剣道形の意味やそこに秘められた思想を知ることによって、剣道形が今よりもう少し身近に感じ 日本剣道形 準決勝の前に中央会の小中学生が演武。 こんな大舞台で演武するとか本当すごい。 自分もそろそろ日本剣道形を練習しなければと思う今日この頃。 種類としては太刀の形7本、小太刀の形3本の計10本で構成されている。

剣道初段取得 昇段審査合格 までの完全ロードマップ 剣道初心者を脱出しよう

日本剣道形1~5本目足運び図解 Posted 1906 14 Author 甚之介 Category 剣道 ※旧ブログ記事の焼き直し 日本剣道形では、太刀7本、小太刀3本の形が制定されており、全ての形は打太刀と仕太刀が九歩の間を置いて対峙するところから始まります。 其疾如風 其徐如林 本日は、極上超お宝に至福を感じましょう。 日本剣道形 小太刀三本 動画撮影に、應需頂きました。 さて、本日二回目の「應需」? とは? ☆プレジデント範士には、剣道形正面からの撮影に「應需」頂きまして、誠にありがとう 2本目は、お互い中段同士から打太刀が大きく振りかぶって小手を打つところを、仕太刀は左斜め後ろに下がりながら下に抜き、相手の小手を打ちます。 1本目と2本目は、相手の技を抜いて打つ技量が求められます。 28日本剣道形の基礎(太刀二本目仕太刀)剣道教士八段 岡田守正|「剣道イノベーション研究所」 |Kendo lesson by Morimasa Okada 8th Dan 見る 28日本剣

8「日本剣道形における、三つの礼法」の要領を説明しなさい。 9剣道形を修行する目的を箇条書きに5つ以上記せ。 10剣道の座法・座礼について説明しなさい。 11剣道における「三とおりの礼」について説明しなさい。 12歩み足について説明しなさい。 めざましテレビ8/2 (金) 525 ~ 800 (155分) フジテレビ(Ch8)6時15分過ぎ放送予定キラビト:短剣道日本一・大西洸さん 短剣道とは:短い竹刀で行い、有効打突は「メン、コテ、胴・喉へのツキ」特徴的なのは左手は素手(小手をはめない)日本剣道形小太刀の二本目、三本目のように相手の腕を日本剣道形で留意すべきポイント 1 下段の構えの剣先の高さは? 相手の膝頭下3~6cm 2 打太刀の八相はどこから何処で止め間隔は? 左上段~鍔が口の高さに一握り離す 3 仕太刀の脇溝は中段から何処を通るか? 口を通して大きく右脇へ 4

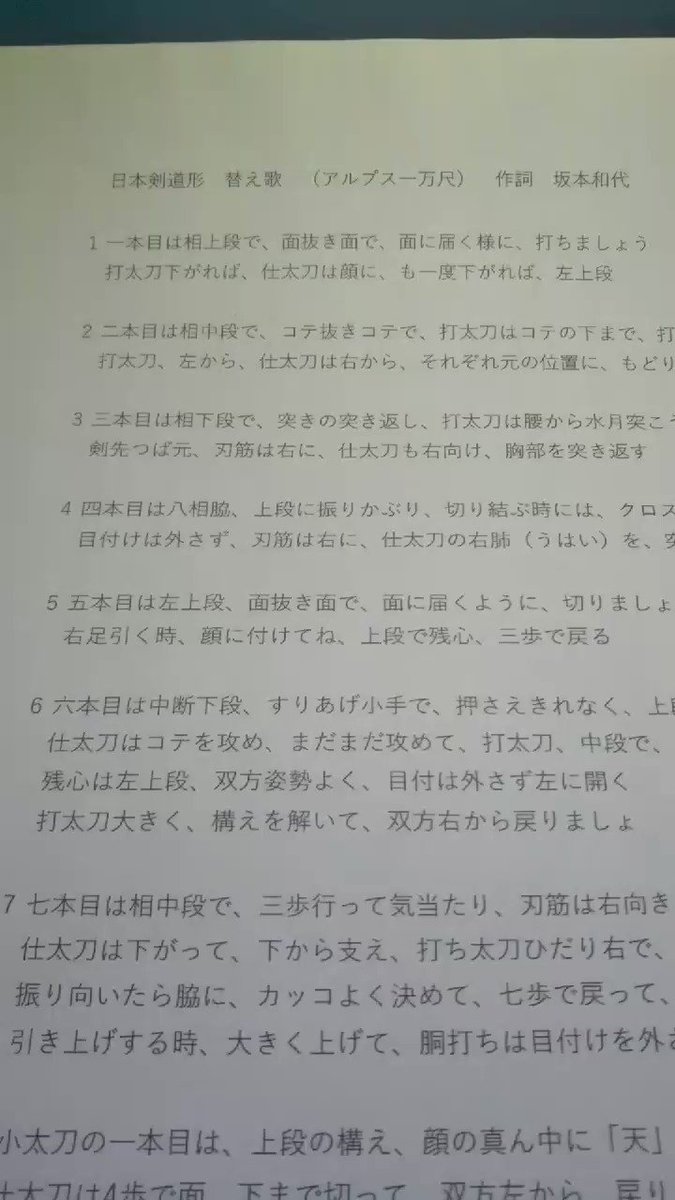

日本剣道形小太刀二本目 打太刀(下段) 仕太刀(中段半身) 打① 下段に構える。 仕① 中段半身に構える。 打② 前足から三歩で一足一刀の間合いに進む。 仕② 前足から三歩で一足一刀の間合いに進む。 打③ 間合いに接したとき、下段から中段になろうとする。 仕③ 打太刀の刀を制して入身になろうとする。 打④ 右足を後ろにひいて脇構えにひらく。 仕④ すかさず、再び中段で入身になって攻め込む。 打⑤二本目: 正眼 対 正眼 ( 籠手 抜き籠手) 三本目: 下段 対 下段 ( 突き 返し突き) 四本目: 八相 対 脇構 (突き返し面) 五本目:左上段 対 正眼 (面擦り上げ面) 六本目:正眼 対 下段 (籠手擦り上げ籠手) 七本目:正眼 対 正眼 (抜き 胴 ) 小太刀三本 一本目:左上段 対 小太刀 二本目:下段 対 小太刀 三本目:正眼 対 下段 演武 平素の稽古では 剣道着 、 木刀 を使用するが、 公開演武 の際は 五 講習会 心法って何? 日本剣道形講習会に参加して・・・ 年8月31日 昨日は県の剣道連盟が日本剣道形講習会を開催されたので参加してきました。 締め切りまでには申し込めなかったので、飛び込み参加という形ですが事前に連絡しておいたので名簿

全校剣道 やまゆりブログ 奈良県上北山村立上北山やまゆり学園

平成25年度 日本剣道形地区講習会 静岡 いちご園 三軒屋ブログ

剣道修行者は下記の括弧内のように表現することがある。 太刀七本 打太刀 仕太刀 一本目:左 上段 対 右上段 (面抜き面) 二本目: 正眼 対 正眼 ( 籠手 抜き籠手) 三本目: 下段 対 下段 ( 突き 返し突き) 四本目: 八相 対 脇構 (突き返し面) 五本目:左上段 対 正眼 (面擦り上げ面) 六本目:正眼 対 下段 (籠手擦り上げ籠手) 七本目:正眼 対 正眼 (抜き 胴 ) 小太刀三本 一本二本目 太刀が下段に構えたとき、これに対する小太刀の戦い方を示したものです。 打太刀下段、仕太刀中段半身の構えで間合い入るや、打太刀は下段から刀を徐々に上げて中段になり攻めようとするところを、仕太刀はこれを上より押さえて入身になろうとするので、打太刀は押さえられまいとして、これをはずし脇構えに開く。 仕太刀は打太刀の隙を見つけ、速やかに一歩入身で踏み込むので、打あとは日本剣道形(太刀7本、小太刀3本 合計10本)。 年度の北海道での剣道「第二種」審査会は 9月28日(日)旭川 3月08日(日)札幌 の2回。 9月の昇段審査を受けるためには、その前に指導者講習会を2回受けなきゃなんだけど

Jul 31 14 日本剣道形 小太刀の形1本目 3本目 Youtube

日本剣道形 Twitter Search Twitter

日本剣道形 1952年(昭和27年)、全日本剣道連盟が発足すると、名称を「日 本剣道形」に改めた。昭和56年(1981年)、全日本剣道連盟が日 本剣道形原本の文章表現を現代かなづかいに改め、『日本剣道形解説 書』を作成して、現在まで公式の教本としている。 二本目は剣道の決まり手で言えば「小手抜き小手」という技に分類されます。 小手を抜く技は上に向かって振り上げるようにすることが多いのですが、二本目では下に抜くという理合(りあい)を示しています。 さらに、斜め後方に体さばきを行うことによって、打太刀の斜め前を正面に捉えるという移動法からの攻撃を可能としており、 「さばきの妙」を教える技でもあります小太刀三本目 ☆おことわり☆ この日本剣道形の手順内容等は、先人の方々のホームページを参考にし、 かつ、管理人が動作分解した結果で表現されています。

祐さんの剣道手帖 Yu San S Kendo Memorandum 74 井上義彦範士剣道特別講演会より 日本剣道形を通して剣道 を深める

日本剣道形の流れ 初心者剣道教室 剣道3段を超えろ

剣道講習会資料「日本剣道形」作成の大綱 1.日本剣道形の修錬を通じて、剣道の原点である剣の理法を学び、剣道の正 しい普及発展に役立てることを目的とした。 2.『大日本帝園剣道形増補加註篇員説明(原本)』 昭和8年5月大日本武徳曾本部 籠原剣友会 最近の活動について 21年6月7日 昨年より続く新型コロナウィルス感染症による活動の自粛、及び時間短縮措置等について、当剣友会でも活動ガイドラインに則り活動してお 日本剣道形 Kendo basic 剣道の基本 日本剣道形 種類としては太刀の形7本、小太刀の形3本の計10本で構成されている。 打太刀は「師の位」、仕太刀は「弟子の位」とされ、上級者(年配者)が打太刀、下級者(若輩者)が仕太刀をとる

教士八段 井島章 日本剣道形の指導 三本目 Bushizo Tv

教士八段 井島章 日本剣道形の指導 小太刀三本目 Bushizo Tv

日本剣道形2本目の打太刀の注意点は、次の2つです。 機を見て仕太刀の小手を大きく斬る 小手を抜かれるので、剣先がやや下がる 打太刀は、機を見て仕太刀の小手を斬りにいきます。 この時、1本目同様に大きく打つことがポイントになります。 そして大きく斬りにいったところを抜かれるため、剣先は仕太刀の小手の位置よりやや下がります。 以上が日本剣道形2本目の打太刀の注意点ですので、書第15回 東京都形剣道大会 19年12月8日に第15回東京都形剣道大会が開催されました。 大会の主旨 古流の形には、心身技法の要素である呼吸法・構え・運足・刃筋・間合・打突などが数多く含まれている。 東京都剣道連盟は、形剣道の修練にこのページでは、日本剣道形についての紹介をしています。 <木刀による剣道基本技稽古法> 立会い前の作法/基本1/基本2/基本3/基本4/基本5 基本6/基本7/基本8/基本9/立会い後の作法 <日本剣道形のメニュー>

全剣連後援剣道講習会

令和3年度暑中稽古 Kunikenren Jimdoページ

日本剣道形 八本目(小太刀一本目) 日本剣道形 九本目(小太刀二本目) 日本剣道形 十本目(小太刀三本目) 木刀による基本技稽古法; 昇段審査を受審するにあたり作成した答案です。 (※もしも受審者の方が参考にされる場合には、丸写しせず、自分なりの考えも付け加えて答案を作成してください) 目次1 <問>日本剣道形小太刀2本目を説明しなさい11 <答案>111 関連記 小太刀、入身の所作ができていない(二本目)。 受け流しが低く刃で受け流している。 部位をとらえていない(一、二本目)。 左手の扱いができていない(二・三本目)。 すり落としが手前に振り回している(三本目)。 (打)、(仕)の関係が理解されておらず、(仕)が先に動作を起こしている、等々。 最後に合格された方々に心からお祝いを申し上げますと共に、形には剣技

日本剣道形講習 剣道やってます

剣道昇段審査 学科 筆記 試験答案 二本剣道形小太刀2本目を説明しなさい

小太刀の形二本目のポイント 打太刀は下段、仕太刀は中段半身に構えます。 仕太刀の剣先は通常の高さであり、一本目に比べて低くなります。 双方三歩進んで間合いに入るや、打太刀が剣先を中段に上げてきます。 仕太刀はこれを抑える心積もりで、打太刀の剣先が中段に上がったとき入り身の体勢になることを試みます。 打太刀は入り身されまいとして右足を引いて脇構えをとり太刀形七本と小太刀形三本の「大日本帝国剣道形」が完成され、現在の日本剣道形の原型が出来上がる 加註 補強加註をし、日本剣道形はこれを原本とした。 終戦後 「日本剣道形」と改称 昭和 56年 全

日本剣道形二本目の動画と解説 形の意味と実践でどう応用するといいのか 剣道 上達への道

第27回福岡県女子剣道選手権大会 社団法人 福岡県剣道連盟

剣道イノベーション研究所 Kendo Innovation Laboratory 小太刀一本目 Facebook

剣道形2 習い事 武道 幼児 小学生 成礼心館 こどもが育つ剣道教室 豊田市 幼児 小学生

日本警视厅剑道教本 哔哩哔哩

剣道形2 習い事 武道 幼児 小学生 成礼心館 こどもが育つ剣道教室 豊田市 幼児 小学生

Aチーム4回戦次鋒持原 三菱電機姫路 哔哩哔哩 Bilibili

木刀 小太刀 太刀 を手に入れたい方へ

活人剣 について 日曜稽古 1月 野田剣友会仁風館 豊中市 庄内剣道

Kendo Basic 剣道の基本 日本剣道形 Facebook

教士八段 井島章 日本剣道形の指導 小太刀二本目 Bushizo Tv

剣道初段取得 昇段審査合格 までの完全ロードマップ 剣道初心者を脱出しよう

形稽古中 館長備忘録

ライオンズクラブ少年剣道大会 千葉 エクステリアマートの 交建知愛

Nckf Summer Camp 北カルフォルニア剣道連盟夏合宿 Atsu Sf

日本剣道形小太刀の 1本目 2本目 3本目 を説明しよう

剣聖と極意 日本剣道形 開店記念セール

台灣杖道會taiwan Jodo Association 平日上課風景 Facebook

剣道中毒 Com

ライオンズクラブ少年剣道大会 千葉 エクステリアマートの 交建知愛

剣道形 Instagram Posts Photos And Videos Picuki Com

剣道形 Instagram Posts Photos And Videos Picuki Com

日本剣道形 早わかり昇段審査と解説書 小太刀三本目 指導法

祐さんの剣道手帖 Yu San S Kendo Memorandum 265 第3回井上義彦範士による神奈川県剣道形研究会 壮絶形演武

剣道形2 習い事 武道 幼児 小学生 成礼心館 こどもが育つ剣道教室 豊田市 幼児 小学生

完全版 昇段審査と日本剣道形を学ぶ 剣道を心から楽しむための情報メディア Kenjoy ケンジョイ

以剣会友 剣道形

剣道覚書 館長備忘録

剣道形 千里剣心会

完全版 昇段審査と日本剣道形を学ぶ 剣道を心から楽しむための情報メディア Kenjoy ケンジョイ

日本剣道形 早わかり昇段審査と解説書 小太刀一本目 指導法

Gen Online Dojo

Niigata Kenren Com

完全版 昇段審査と日本剣道形を学ぶ 剣道を心から楽しむための情報メディア Kenjoy ケンジョイ

備忘録 日本剣道形講習会 より 稽古なる人生

腾讯视频

剣道昇段審査 学科 筆記 試験答案 二本剣道形小太刀2本目を説明しなさい

教士八段 井島章 日本剣道形の所作礼法を学ぶ 1 Bushizo Tv

第27回福岡県女子剣道選手権大会 社団法人 福岡県剣道連盟

剣道形の5本目と6本目を動画付きで解説します

真面目に 真剣に そんな中にも遊び心を持って 持てる技術を駆使しながらの自習剣道形動画です へたくそ剣道理論

28 日本剣道形の基礎 太刀二本目仕太刀 剣道教士八段 岡田守正 剣道イノベーション研究所 Kendo Lesson By Morimasa Okada 8th Dan Youtube

日本剣道形 小太刀3本目 東久留米第二剣友会

台灣杖道會taiwan Jodo Association 平日上課風景 Facebook

腾讯视频

日本剣道形 小太刀一本目 剣真会活動にっき

腾讯视频

日本剣道形1 5本目 足運び図解 甚之介の剣道雑記帳2

剣道中毒 Com

全校剣道 やまゆりブログ 奈良県上北山村立上北山やまゆり学園

形を正確に行うポイント 館長備忘録

日本剣道形講習 剣道やってます

Techniques Nakagawa Ryu Battōjutsu 中川流抜刀術

日本剑道 44 日本剣道形の基礎 小太刀二本目 剣道教士八段岡田守正 剣道イノベーション研究所 哔哩哔哩 つロ干杯 Bilibili

以剣会友 剣道形

Gen Online Dojo

日本剣道形 Twitter Search Twitter

日本剣道形 Wikiwand

日本剣道形 Wikiwand

完全版 昇段審査と日本剣道形を学ぶ 剣道を心から楽しむための情報メディア Kenjoy ケンジョイ

Iaijyuku Jp

令和元年 籠原剣友会 合宿 籠原の剣道教室 籠原剣友会 埼玉県熊谷市

日本剣道形 Twitter Search Twitter

以剣会友 剣道形

44 日本剣道形の基礎 小太刀二本目 剣道教士八段 岡田守正 剣道イノベーション研究所 Kendo Lesson By Morimasa Okada 8th Dan Youtube

購入した感想 香田郡秀の剣道昇段審査 対策プログラムのコツとは

籠原剣友会 第153回月例会 午後の部 籠原の剣道教室 籠原剣友会 埼玉県熊谷市

Kendo Basic 剣道の基本 日本剣道形 Facebook

剣道覚書 館長備忘録

籠原剣友会 第154回月例会と新年餅つき 籠原の剣道教室 籠原剣友会 埼玉県熊谷市

教士八段 井島章 日本剣道形の指導 小太刀二本目 Bushizo Tv

日本剣道形の流れ 初心者剣道教室 剣道3段を超えろ

日本剣道形 小太刀一本目 剣真会活動にっき

剣道イノベーション研究所 Kendo Innovation Laboratory まずはyoutubeチャンネルから 月額会員まではハードルが高いなあ という方 まずは 公式youtubeチャンネルにチャンネル登録をオススメしております 不定期でショート動画をアップしており

全校剣道 やまゆりブログ 奈良県上北山村立上北山やまゆり学園

平成25年度 日本剣道形地区講習会 静岡 いちご園 三軒屋ブログ

日本剣道形 小太刀一本目 剣真会活動にっき

45 日本剣道形の基礎 小太刀三本目 剣道教士八段 岡田守正 剣道イノベーション研究所 Kendo Lesson By Morimasa Okada 8th Dan Youtube

日本剣道形 早わかり昇段審査と解説書 トップページ 公式

日本剣道形 早わかり昇段審査と解説書 小太刀二本目 指導法

6 日本剣道形を学ぶ 千里剣心会

33 日本剣道形の基礎 太刀五本目打太刀 剣道教士八段 岡田守正 剣道イノベーション研究所 Kendo Lesson By Morimasa Okada 8th Dan Youtube

剣道イノベーション研究所 유튜브 채널 분석 보고서 Noxinfluencer

日本剣道形 剣道の防具 Com

日本剣道形 Twitter Search Twitter

Shibata Kenren Com

活動報告 江東区剣道連盟

静岡県藤枝市岡部町 剣道 洗心岩倉道場 日本剣道形

0 件のコメント:

コメントを投稿